Impérialime états-unien et guerre dagression en Irak

Impérialime états-unien et guerre dagression en Irak

«Les manuvres diplomatiques qui ont précédé la guerre en Irak marquent sans ambiguïté la fin du monde de laprès-guerre froide. Personne ne peut dire avec certitude comment sera ordonné le «monde de laprès-Irak», mais la contradiction fondamentale de la période 1989-2003, soit la disparité entre la réalité de la suprématie américaine globale et la structure formelle multipolaire de nombreuses institutions internationales, plus particulièrement lONU et lOTAN, est clairement apparue comme illusoire». Voici lanalyse formulée il y a quelques jours par Thomas Donnelly, responsable du Projet pour un Nouveau Siècle Américain, fraîchement engagé à la tête du premier groupe de lindustrie darmements US, Lockheed Martin1. Nous allons voir ce que ce diagnostic, qui inspire ladministration Bush, recèle de myopie.

Avec les bombardements nucléaires dHiroshima et de Nagazaki (août 1945), les Etats-Unis affirmaient un leadership militaire absolu sur le «monde libre». On sait quils ont su en tirer des avantages importants sur leurs concurrents européens et japonais durant toute la seconde moitié du XXe siècle. Cest ce que Peter Gowan a appelé le «Régime Dollar-Wall Street»2.

Quarante-six ans plus tard, leffondrement de lURSS ouvrait apparemment la voie à une domination sans partage de toute la planète par limpérialisme US. La puissance de sa marine, de son aviation et de sa technologie militaire semblait le placer dans une position dhégémonie absolue. Il allait tenter den user pour étendre et conforter ses zones dinfluence, notamment en Europe orientale, au Moyen-orient et en Asie Centrale.

Depuis larrivée de George W. Bush au pouvoir, les dépenses militaires US ont dailleurs explosé, passant de 329 milliards de dollars en 2001, à 400 milliards en 2003 (+19%), soit 22 fois le PNB total de lIrak! Le montant programmé pour 2007 est de 470 milliards…

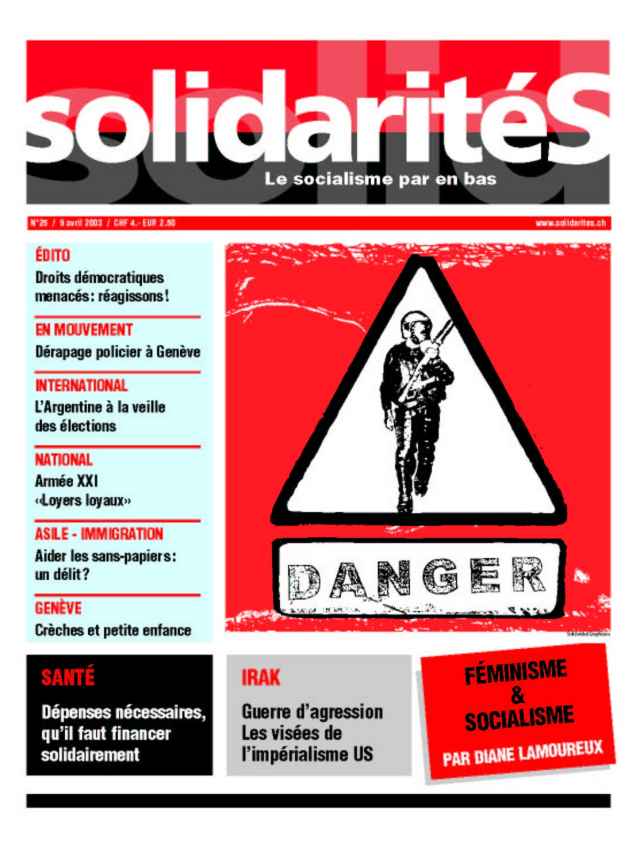

Une nouvelle stratégie: la guerre dagression

Dans le courant des années 90, ladministration US a défini et mis en oeuvre une stratégie militaire répondant à ce nouveau contexte: la guerre dagression (First Strike), improprement désignée comme «guerre préventive». Il faut dire que les Etats-Unis avaient accumulé une longue expérience dans ce domaine, avant leur retrait du Vietnam (1975) et, depuis lors, sur une plus petite échelle, au Liban (1982-1984), à Grenade (1983-1984), en Libye (1986) et à Panama (1989-1990)3.

En 1953, Dwight Eisenhower disait de la «guerre dagression» quelle avait été inventée par Hitler. Et pourtant, cette nouvelle option a été théorisée dans le courant des années 90 par dimportants «Think Tanks» (réservoirs didées) bellicistes, liés aux forces politiques conservatrices et aux grandes entreprises, notamment du pétrole et de larmement.

En même temps, comme le notait récemment le politologue canadien Michael Ignatieff, les Américains ont été de plus en plus perçus à létranger, comme une force militaire. Les émissaires du Pentagone pèsent en effet plus lourd que ceux du Département dEtat. Ainsi, «la présence US à létranger est de plus en plus armée, en uniforme, derrière des fils de fer barbelés et de hauts murs de protection. Tandis que les ambassades américaines sont protégées pour faire face aux attaques terroristes, les positions extérieures de lempire ressemblent de plus en plus à Fort Apache»4.

Shock and awe

Depuis la phase préparatoire de cette guerre en Irak, lexpression «schock and awe» («choquer et terroriser», ou plus exactement «choquer et se faire respecter») a fait florès. La formule a été forgée par Harlan K. Hullman (professeur de Colin Powell au National War College) et James P. Wade, dans un ouvrage publié en 19965. Ils sy référaient explicitement au Blitzkrieg hitlérien et à lusage du feu nucléaire par Truman.

En réalité, «cette guerre… est une expérimentation géante pour déterminer quelle forces seront les plus utiles dans le futur» (International Herald Tribune, 2 avril). Pour le chef du Pentagone, Donald Rumsfeld, larmée US doit miser sur le renseignement (satellites, drones, etc.), la rapidité de la projection (marine, aviation) et lefficacité des bombardements (vecteurs de plus en plus précis et destructeurs). Il sagit dintimider ladversaire potentiel et de le dissuader de toute velléité de résistance aux diktats de lempire.

En réalité, cest le choix classique de la guerre coloniale, dès le XIXe siècle, qui met à profit les perfectionnements du fusil, ainsi que linvention de la balle dum-dum, de la mitrailleuse et de la canonnière à vapeur. Au début du XXe siècle, avec le développement de laviation, larmée italienne inaugure les bombardements de terreur en larguant quatre charges explosives sur des tribus bédouines insoumises dun oasis de Libye, en 1911. Le général italien Giulio Douhet en expliquera systématiquement les avantages dans son «Contrôle des airs» (1921). Au cours des années 20, la Royal Air Force, sous la responsabilité de Winston Churchill, en généralisera lusage, comme moyen privilégié de domination coloniale. «Quatre fois moins chère» que les interventions classiques, elle sera utilisée avec succès, notamment en Somalie et en Irak6.

Une tradition coloniale

Dans la guerre actuelle, lénorme disproportion des moyens en présence sinscrit bien dans la tradition des guerres coloniales, où il sagit de frapper en restant hors de portée. Par ailleurs, lusage de bombes à fragmentation (qui peuvent cribler déclats métalliques une surface de 50000 m2 et explosent souvent à retardement) et de munitions à luranium appauvri, le ciblage systématique des civils, considérés comme des terroristes, la destruction des infrastructures urbaines vitales (eau, électricité, etc.) et la transformation décoles et de lieux de culte en postes militaires, violent délibérément les lois de la guerre.

Thomas Donnelly, de Lockheed Martin, ne nourrit dailleurs guère dillusions à ce propos: «Parce que la guerre moderne est à ce point dominée par les prouesses de la technologie, il est trop facile doublier sa nature intentionnellement brutale; larmement précis ne fait pas de la guerre autre chose quun instrument brutal. Les commentateurs de télévision qui se disputaient pour décrire les attaques de la nuit dernière [les premiers bombardements sur Bagdad, ndlr] en parlaient invariablement comme de frappes «chirurgicales». Cest vrai, mais maintenant, après le scalpel, cest lépée et le sabre qui doivent parler»7.

Les ratés de lopération

Les fondamentalistes de la guerreDans un récent article, William Hartung et Michelle Ciarroca dressent la carte suivante des principaux Think Tanks (réservoirs didées) bellicistes et conservateurs: Le «Center for Security Policy» (CSP): il compte de nom-breux responsables des administrations républicaines de ces deux dernières décennies, comme Richard Perle. Cest à lui que lon doit le projet pharaonique de bouclier anti-missiles, qui devrait être opérationnel en 2004. Le «National Institute for Public Policy» (NIPP), lié à différents secteurs de ladministration et à lindustrie nucléaire. Il défend lemploi de mini-bombes nucléaires dans la perspective de «choquer et de terroriser ladversaire». Le «Project for a New American century» (PNAC): fondé en 1997, il regroupe des éditorialistes conservateurs, des membres importants de ladministration républicaine Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Dick Cheney, ainsi que des cadres dirigeants de lindustrie darmement. Son vice-directeur, Thomas Donnelly, principal auteur de «Rebuilding American Defense» («Reconstruire la Défense Américaine»), publié pendant la campagne de Bush (2000), a été engagé lan dernier par le géant de larmement, Lockheed Martin. En symbiose avec ces institutions privées, le Département de la Défense a développé des liens organiques avec lindustrie darmement. Ainsi, Lockeed Martin (1er groupe) a des relations connues avec huit dirigeants de ladministration Bush. Son vice-président en charge de la stratégie et de la planification, Bruce Jackson, est aussi un membre important du Parti républicain et lanimateur de nombreux lobbies, notamment du Comité pour la Libération de lIrak. De son côté, Northop Grumman (3e groupe, fabriquant notamment des drones) dispose de connections avec sept responsables de ladministration. On pourrait bien sûr inclure General dynamics, Raytheon (producteur des Tomahawk), Boeing, etc. dans cette photo de famille. (William Hartung et Michelle Ciarroca, «The Business of War», Multinational Monitor, jan-févr. 2003) |

Les effets dannonce triomphalistes font partie de la tactique du «shock and awe»: «Nous serons salués comme des libérateurs», plastronnait Dick Cheney; «Cest un château de cartes. Le soutien à Saddam, y compris au sein de linstitution militaire, va sévanouir, dès la première salve de canon», annonçait Richard Perle; «Je pense que détruire le pouvoir militaire de Saddam Hussein et libérer lIrak sera une simple promenade», pronostiquait Ken Adelman, ancien ambassadeur US à lONU. De telles déclarations comportent cependant une part de risque. Tout retard et difficulté dans les opérations peuvent encourager la résistance de ladversaire.

Dans ce sens, le nombre élevé de «ba-vures» sérieuses a entamé la crédibilité «technologique» de la coalition: forces états-uniennes, britanniques ou kurdes frappées par des tirs «amis», missiles tombés hors des frontières de lIrak, diplomates dautres pays ciblés, civils massacrés sous loeil des caméras. De même, labsence de soulèvement des chiites du Sud (mais leurs appels au djihad et aux attentats suicides contre lagresseur) et de redditions massives des troupes irakiennes ont affaibli la crédibilité politique de lopération «Liberté pour lIrak». Dans un tel contexte, un rapport du «Groupe Tactique des Opérations Psychologiques du Commandement des Forces Spéciales» US, intercepté par les Russes, a dit craindre que la résistance puisse devenir progressivement crédible. Doù leffort actuel extrêmement brutal sur Bagdad pour précipiter la chute rapide du régime.

Une résistance contagieuse

Au niveau régional, la résistance durable dUm Qasr, dont les responsables de la coalition avaient annoncé la prise dès le premier jour, propagée par les chaînes de télévision al-Jazira et dAbu Dhabi, a joué un rôle de détonateur. Des foules considérables sont descendues dans la rue en Egypte, en Jordanie, au Liban, et même à Bahrein, révélant souvent le potentiel nouveau dun mouvement anti-guerre et alter-mondialiste en construction (participation des femmes, ainsi que de nouvelles couches de la jeunesse). Au-delà, des manifestations énormes ont occupé les rues de nombreuses villes musulmanes dAsie. Au Mexique même, limage «positive» des Etats-Unis est tombée de 50% à 24%. Au lendemain de limpact dun missile sur un marché de Bagdad, la première page dEl Universal titrait: «Des soldats US tuent des femmes et des enfants en Irak».

En Europe, les principaux alliés de limpérialisme US sont sous la pression dune vague de mobilisation sans précédent. Sans revenir sur les cas pathétiques de Tony Blair et de José Maria Aznar, on notera aussi lisolement de Silvio Berlusconi. En Italie, le mouvement «Arrêtons la guerre», issu du Forum Social Européen, est beaucoup plus large que le mouvement alter-mondialiste. Il comprend les grandes confédérations syndicale la CGIL et la CISL (dorigine catholique) , les syndicats alternatifs, un large spectre dONG et de groupes catholiques de base, la gauche du mouvement alter-mondialiste, dont Refondation Communiste et les Centres Sociaux. Le 15 février, ils étaient déjà 2 à 3 millions à descendre dans la rue. Et ça a continué de plus belle depuis. Des millions de fenêtres arborent le drapeau arc-en-ciel «PACE», tandis que des opérations de blocages de convois ferroviaires, de docks et de bases militaires se multiplient.

«Guerre de classes» aux Etats-Unis…

Afin de financer la formidable machine de guerre de limpérialisme US, tout en réduisant les impôts pour le 1% des plus riches (en moyenne, chaque millionnaire devrait économiser 90000 $), ladministration Bush défend un programme de coupes budgétaires dun montant de 500 milliards de dollars. Lassurance maladie, léducation, les aides sociales aux pauvres et aux chômeurs/euses, les mesures de protection de lenvironnement sont principalement visées. Les pensions aux vétérans de larmée et les subsides pour léducation des enfants des militaires devraient être également touchés. A ce propos, le Business Week du 20 janvier 2003 nhésite pas à parler de «guerre de classe».

Dans ce contexte de «guerre sans limite» contre le «terrorisme» et les «Etats voyous», ladministration Bush sest lancée dans une vaste offensive contre les libertés démocratiques. Rappelons que le «Patriot Act» permet déjà les mesures les plus arbitraires à lencontre des résident-e-s étrangers. Les conditions dinternement à Guantanamo, où la torture est aujourdhui ouvertement reconnue et justifiée, en portent témoignage. Aux Etats-Unis même, les violences policières et les arrestations se multiplient, notamment contre les manifestant-e-s anti-guerres. Ces attaques aux libertés fondamentales sont confortées par le soutien officiel donné au fondamentalisme chrétien, dans le cadre de l«Initiative basée sur la foi» de G. W. Bush. Elle vise en particulier le droit à lavortement.

En février 2002, Donald Rumsfeld a doté une agence spéciale de larmée «Defense Advanced Research Project Agency» (DARPA) dun budget de 200 millions de dollars pour inventorier et exploiter toutes les informations disponibles sur le net. Pour cela, elle a développé le logiciel GENOA, capable de forcer la porte des plus importantes bases de données, de rendre compatibles leurs informations, de les interpréter, de les traduire, de les transformer en texte, mais aussi didentifier les personnes sur la base de documents photographiques… Mieux que Big Brother!

Récemment, le consortium privé Clear Channel Communications (CCC), qui contrôle 1200 chaînes de radios aux Etats-Unis, a organisé des «Rallies for America», au cours desquels les CDs du groupe Dixie Chicks ont été publiquement détruits, parce sa chanteuse, Natalie Maines, sétait prononcée clairement contre guerre. Basée au Texas, et proche de la famille Bush, CCC utilise ainsi son audience populaire pour soutenir leffort de guerre avec des méthodes qui rappellent les autodafés nazis8. Rupert Murdoch, qui contrôle 175 titres de la presse écrite dans le monde, de même que Ray Tindle, qui détient 130 journaux régionaux en Grande-bretagne, ont adopté une politique analogue.

Les défauts de la cuirasse

Contrairement au décennies daprès-guerre, lhégémonie US ne sappuie plus sur une suprématie économique, financière et monétaire incontestée. Emmanuel Todd, connu pour avoir pronostiqué le déclin du système soviétique dès 1976, vient ainsi de publier un nouveau livre au titre provocateur: «Après lempire. Essai sur la décomposition du système américain»9. En dépit de ses raccourcis parfois discutables, cet ouvrage met le doigt sur un certain nombre de faiblesses structurelles de limpérialisme états-unien, déjà mises en évidence par dautres analystes.

Tout dabord, le déficit commercial des Etats-Unis atteint des sommets impressionnants: 435 milliards de dollars en 2002 (contre 100 milliards en 1992), ce qui signifie que 31% de leurs importations ne sont plus soldées par leurs exportations! Cela témoigne de la perte de compétitivité de leur secteur industriel, quils tentent de compenser par un accroissement des exportations de services. Au cours des années 90, le creusement de ce déficit a été possible grâce à lafflux massif de capitaux étrangers: 88 milliards en1990, contre 865 milliards en 2000! Le reflux qui samorce de ces investissements menace sérieusement le dollar.

Le concurrent européen

LUnion Européenne, en voie délargissement à lEst, se profile comme un concurrent de plus en plus redoutable. Ses exportations et ses investissements directs en Europe de lEst dépassent déjà largement ceux des Etats-Unis. Son commerce avec la Russie est 7,5 fois supérieur à celui des Etats-Unis. Sur cette base, Vladimir Poutine a pu déclarer récemment à Berlin: «Je pense que lEurope consoliderait sa réputation en tant que puissance mondiale véritablement indépendante, si elle associait ses capacités à celles de la Russie, avec ses ressources humaines, territoriales et naturelles, avec le potentiel économique, culturel et de défense de la Russie» (cité par Todd). De quoi faire frémir les stratèges de Washington.

Sur le plan monétaire, la situation est tout aussi préoccupante pour le dollar. On se souvient quen 1971, Nixon avait abandonné la parité or du billet vert, suspendu dès lors aux seules décisions de la Réserve Fédérale. Mais aujourdhui encore, deux tiers des réserves des banques centrales du monde, et plus de la moitié des opérations commerciales internationales, sont libellées en dollars, qui reste la monnaie de référence pour les transactions pétrolières. Or, le 30 octobre 2000, lIrak a décidé de libeller désormais lensemble de ses transactions en euros. En mars 2001, le Venezuela exprimait les mêmes intentions. Enfin, en 2002, Russie et Chine ont commencé à convertir une partie de leurs avoirs financiers en euros, visant à constituer des réserves à peu près égales dans les deux devises. Il se trouve quen 2002, leuro a été revalorisé de 17% par rapport au dollar: lIrak y a gagné, tandis que les pays du Golfe y perdaient près de 100 milliards de dollars! Une affaire à suivre…

La colonisation des Philippines (1899-1902)Après avoir défait lEspagne, en 1898, les Etats-Unis sefforcent dimposer leur tutelle coloniale aux Philippines. Pour cela, ils vont devoir faire la guerre aux indépendantistes pendant trois ans (1899-1902). Le Président McKinley rapporte ainsi ses hésitations: «Je me mis à genou et priai Dieu Tout-Puissant pour quil me guide de sa lumière… Et une nuit, il mapparut… que nous navions rien dautre à faire que de nous emparer de toutes ces îles, déduquer les Philippins, délever leur niveau, de les civiliser et de les christianiser et, avec la grâce divine, de nous comporter au mieux avec eux, comme avec des être humains pour lequel le Christ était mort»1. A cette époque, Theodore Roosevelt est encore le second du secrétaire à la guerre (comme Paul Wolfowitz aujourdhui). Il confie alors à un correspondant: «la mise à feu de New York et de quelques villes côtières serait une bonne leçon de choses pour convaincre de nous doter dun bon système de défense maritime»2. Cest alors que Mc Kinley meurt, après sa réélection, et est remplacé par Theodore Roosevelt, chantre de limpérialisme. Le Gén. Arthur Mac Arthur (père de Douglas), sera le principal artisan de la soumission des Philippines. Sa conception de la guerre coloniale rappelle étrangement celle du général Franks aujourdhui. Pour lui, la guerre est un contrat social. Loccupant a le devoir de traiter correctement les civils, mais ceux-ci ont le devoir de ne pas résister. Cest lui qui promulgue le fameux «General Order 100», au terme duquel les civils qui résistent doivent être traité avec la plus extrême rigueur, «comme des voleurs et des pirates». Sur trente généraux engagés dans ce conflit, vingt-six ont fait leurs classes dans les guerres indiennes… La violence des troupes US, auditionnées par le Sénat (1902), fera scandale, si bien que lécrivain Mark Twain proposera de remplacer les lignes blanches du drapeau états-unien par des lignes noires et les étoiles par des têtes de morts.

|

Pour ce qui est des industries darmement, la France et lAllemagne ont oeuvré à la formation dun grand groupe unifié, lEuropean Aeronautic Defense and Space Company (EADS), qui résulte de la fusion, en juillet 2000, dAerospatiale Matra, de DaimlerChrysler Aerospace AG et de Construcciones Aeronauticas SA. Il est aujourdhui le n°2 mondial, avec 100000 emplois. Son essor futur dépend bien entendu de celui de la Politique Européenne de Sécurité et de Défense, encore fortement tributaire des différents intérêts nationaux et des priorités de lOTAN. Il est vrai que les Anglais, qui bénéficient dun important volant de commandes du Pentagone, se sont tenus largement à lécart, avec British Aerospace System (BAES).

Un nouveau partage du monde?

Face à la puissance économique globale des impérialismes européens, mieux placés pour dominer le continent eurasiatique, mais aussi face à la Russie et à la Chine, les dirigeants états-uniens visent aujourdhui à marquer des points dans des régions disputées. De ce point de vue, le «remodelage» des zones dinfluence en Europe de lEst, dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Asie Centrale constitue un enjeu majeur. Cest aussi sous ce rapport, que le contrôle des réserves, des infrastructures dexploitation et des réseaux de transport du pétrole et du gaz assument une importance capitale.

Pour autant, contrairement à une opinion répandue, la guerre en cours ne vise pas à garantir un monopole dexploitation anglo-étasunien du pétrole irakien10. Un calcul coûts-bénéfices permet de le montrer aisément. Moyennant des investissements de lordre de 10 milliards de dollars par an, la production journalière de lIrak pourrait progresser de 2,5 millions à 6 millions de barils par jour, dici 2010. Durant la même période, le maintien des troupes doccupation coûterait cependant chaque année 12 à 45 milliards de dollars, le service de la dette extérieure 5 à 12 milliards, et laide humanitaire, 15 milliards, sans compter lamortissement des dépenses de guerre, dun montant dau moins 100 milliards (autant pour la reconstruction). Les revenus pétroliers de lIrak, de lordre de 15 milliards de dollars par an (frais dexploitation non déduits), ne sauraient donc solder une telle facture.

Lidée que le contrôle de la production de lIrak pourrait faire baisser massivement les cours du pétrole nest pas non plus convaincante. Outre, quune telle évolution conduirait à réduire encore les revenus de lIrak, elle heurterait de front les intérêts de nombreux pays alliés de Washington, sans parler de ceux des compagnies états-uniennes elles-mêmes.

Trop coûteux pour limpérialisme US?

Mais à qui profite-t-il donc le crime? A lindustrie darmements, bien sûr, le groupe Lockheed Martin en tête, qui sait bien pourquoi il a financé le Comité pour la libération de lIrak. A lindustrie des équipements pétroliers, dominée par le géant Halliburton, que dirigeait jusquà peu Dick Cheney. A des compagnies du génie civil et de la construction, comme le groupe Bechtel, administré par Georges Schultz, ancien Secrétaire dEtat de Reagan, lui aussi engagé dans le Comité pour la libération de lIrak.

Au-delà de ces intérêts spécifiques, cette démonstration de force militaire de limpérialisme US est justifiée essentiellement par ses ambitions géostratégiques, dont le pétrole du Moyen-Orient et de lAsie Centrale fait bien entendu partie. Elle risque cependant de se révéler beaucoup trop coûteuse pour son économie en crise. Rappelons que la première guerre du Golfe avait été financée à 88% par les alliés des Etats-Unis; ce ne sera pas le cas, cette fois-ci. Certains secteurs privés, proches de ladministration US, sen mettront certes plein les poches. Mais le prix global de lopération ne pourra être financé, quen renonçant à dimportants programmes sociaux aux Etats-Unis même.

Cest pourquoi, quoi quen dise la presse, les Etats-Unis ne tiennent pas vraiment le couteau par le manche. Ils ne sont dailleurs pas opposés à redonner une place significative à lEurope et à lONU dans la gestion des affaires irakiennes daprès-guerre, pour autant quils gardent «un degré de contrôle déterminant» sur la direction du processus politique (Colin Powell, selon lInternational Herald Tribune du 2 avril). Ce contrôle leur est dailleurs acquis par la mise en place dun gouvernement fantoche du Congrès National Irakien, dirigé par Ahmed Chalabi. Ce dernier a quitté lIrak depuis 47 ans et sest directement impliqué dans le Projet pour un Nouveau Siècle Américain. On sait, par ailleurs, quil sera flanqué du général US à la retraite Jay Garner, ami de Donald Rumsfeld, très lié à Israël, ainsi quà plusieurs sociétés darmements. Décidément, le journaliste russe Boris Kagarlitsky avait bien raison daffirmer que les Etats-Unis jouaient à la «roulette irakienne»

Jean BATOU

- «An Enduring Pax Americana», AEI Online, 1er avril 2003.

- Peter Gowan, The Global Gamble. Washingtons Faustian Bid for World Dominance, Londres, Verso, 1999.

- Zoltan Grossman, «A Century of US Military Intervention: From Wounded Knee to Afghanistan», www.zmag.org.

- Michael Ignatieff, «The Burden», New York Times, 5 janvier 2003. Voir aussi Dana Priest, The Mission, Waging War and Keeping Peace with Americas Military, 2003.

- Harlan K. Ullman and James P. Wade, Shock and Awe: Achieving Rapid Dominance, NDU Press, 1996.

- Sven Lindqvist, The History of Bombing, New York, The New Press, 2001.

- Thomas Donnelly, «Going to Baghdad», The Daily Standard, 20 mars 2003.

- Paul Krugman, International Herald Tribune, 26 mars 2003.

- Emmanuel Todd, Après lempire. Essai sur la décomposition du système américain, Paris, Gallimard, 2002.

- Yahya Sadowski, «Les Ravages dune guerre arbitraire», Le Monde Diplomatique, avril 2003.